清明馃 春天就爱这一口山野鲜香

出锅后的清明馃等待冷却

“清明草”茂盛地生长在田野里

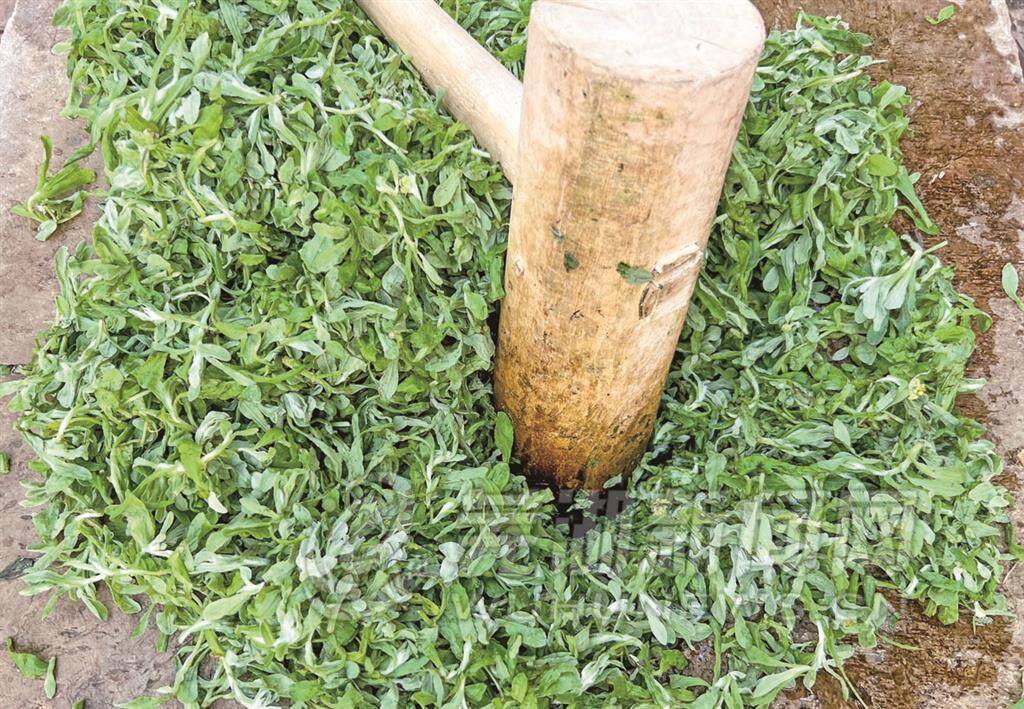

“清明草”要用木槌砸出香味

欢迎品尝香气扑鼻的清明馃

清明馃“真材实料”

又是一年春三月,清明前雨水多了起来,春雨绵绵浸润着山野,树荫下、田野里,钻出来一簇簇鲜嫩的绿色野菜——清明草(白头公)。不能早一点、更不能晚一点,就在这三月里短暂的十几天内,是清明草最好的季节,芜湖市湾沚区的人们等不及要享用一款春季限定美食——清明馃。

1 清明馃并非青团 从祭祖供品成为时令点心

天空飘着细雨,雨雾朦胧间,山野一片生机。3月12日上午,记者冒着雨来到湾沚区皖南清明馃(承氏)制作技艺非遗传承人承慧慧的家中。只见棉布垫在浅口篮下,搅拌均匀的米浆正在沥水,鲜笋、豆干、大蒜已经切碎,满室清香。

今年从3月9日开始,承慧慧和父母就开始忙碌了,每天要做500多个清明馃,老顾客催着要,一天歇不得,“一年我们就忙这十几天,估计到3月底,清明草长老了,清明馃就做不成了”。

从承慧慧的口中,我们了解到,湾沚区的湾沚镇、花桥镇等地山地多,每年春天会长出一片片的清明草等野菜。当地人就地取材,将清明草砸碎去汁,只保留清香柔韧的纤维与糯米、粳米粉拌在一起,配以猪肉丁、鲜笋、豆干、本地蒜等炒制的馅料,蒸熟而食,外观油绿如岫岩玉,入口清香软糯有嚼劲。当地人喜将清明馃两面煎得金黄,更添香脆口感。清明馃传承至今至少有一百多年的历史了。

“我们的清明馃,不是市场上常见的青团,原料和做法都不一样。”承慧慧告诉记者,市场上的青团往往是用艾草汁和糯米粉制作的,馅料有花生芝麻和豆沙等甜口,也有肉松等咸口,而清明馃的独到之处是取清明草放石臼里碾碎,不要汁水,只取清明草植物纤维的柔韧口感,馅料也只有咸味,不是甜品,更像一种民间小吃。

“过去,制作清明馃是作为祭祖时的供品,一般在清明节前后制作。现代清明馃祭祖功能渐渐淡了,湾沚人更喜欢把清明馃当作阳春三月天的时令点心食用,也可以馈赠或款待亲友。”

2 留住山野鲜香 全靠“手脚勤快”“真材实料”

从小,承慧慧和左邻右舍的孩子们就喜欢在清明前后上山挖野菜,看着新鲜的野菜被长辈们做成美味鲜香的美食,别提多开心了。十几岁开始,承慧慧就跟着父亲学做清明馃。原本只是家中待客美食,没想到承家的清明馃口感佳、馅料足,广受称赞,被周边居民催着售卖。承慧慧从2010年起制作清明馃,每天要加工50斤米,有时甚至达到100多斤米。

每年一到3月初,承慧慧就坐不住了,她挎上篮子去田间地头、山坡上转悠,“想吃上新鲜的,就得手脚勤快”。采回来的清明草被放置到门前的一口大石臼里,用木槌砸至软烂,再挤干净汁水,切碎备用。“我们把糯米和粳米提前一晚泡好,每天早上5点起床磨成米粉,加入清明草碎一起搅拌均匀,50斤粉约掺入10斤清明草,这都是纯手工活。”

临近中午,承家“掌勺人”、承慧慧的父亲承大卫开始炒制馅料,“我父亲开过大排档,手艺很好,他炒的馅料大家都喜欢,是十多年没变的老味道。”黑猪肉丁、鲜笋碎、豆干、蒜末依次放入炒锅,加入酱油等调料不断翻炒,鲜香四溢,“好味道就是要真材实料,不能作假,味道好不好,老顾客一尝就知道,不能糊弄人”。

馅料炒好,面团经历了4个多小时的沥水干湿正好,承慧慧和母亲就开始包清明馃,厚实的面团里加上满满的馅料,团成一团,收口、揉搓、压扁,放到笼屉里大火蒸熟。耐心等待了一个早上,清明馃终于出锅了,记者等不及拿上一个尝鲜,一口咬下去,层次感分明,面皮弹韧,有清香,馅料蒜香十足,渐渐尝出猪肉、豆干、鲜笋不同层次的鲜,春天仿佛融在了口中。

3 代代相传的传统小食 让人难忘的家乡味

下午两点多,承慧慧的电话多了起来。既有本地的老客户,也有远在上海、广东的客户打来的催货电话。承慧慧依次为他们打包等待邮寄,“很多地方邮费都比买的清明馃贵了,可他们就爱吃这一口家乡的味道,邮费贵也不在乎。”承慧慧笑着说,她和父亲都有工作,成为皖南清明馃的非遗传承人,很大原因是想留住家乡的老味道,也不负众多老顾客每年春天的期待。

春天是浪漫的,而朴实的湾沚人的浪漫,就是将春天变成口中的鲜香,一口吞下肚子。近几年来,随着湾沚区九十殿庙会和湾沚桃花节的兴起,皖南清明馃已成为当季供不应求的热卖美食。

大江晚报记者 顾娅 实习生 胡耀 文 记者 吴安亚 摄