端午近 裕溪河畔造舟忙

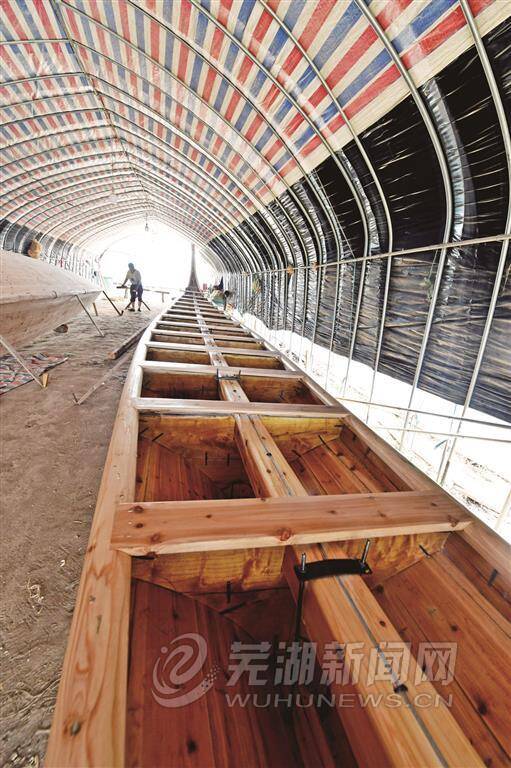

龙舟在进一步完成水密工序(捻匠工艺)后主体基本完成

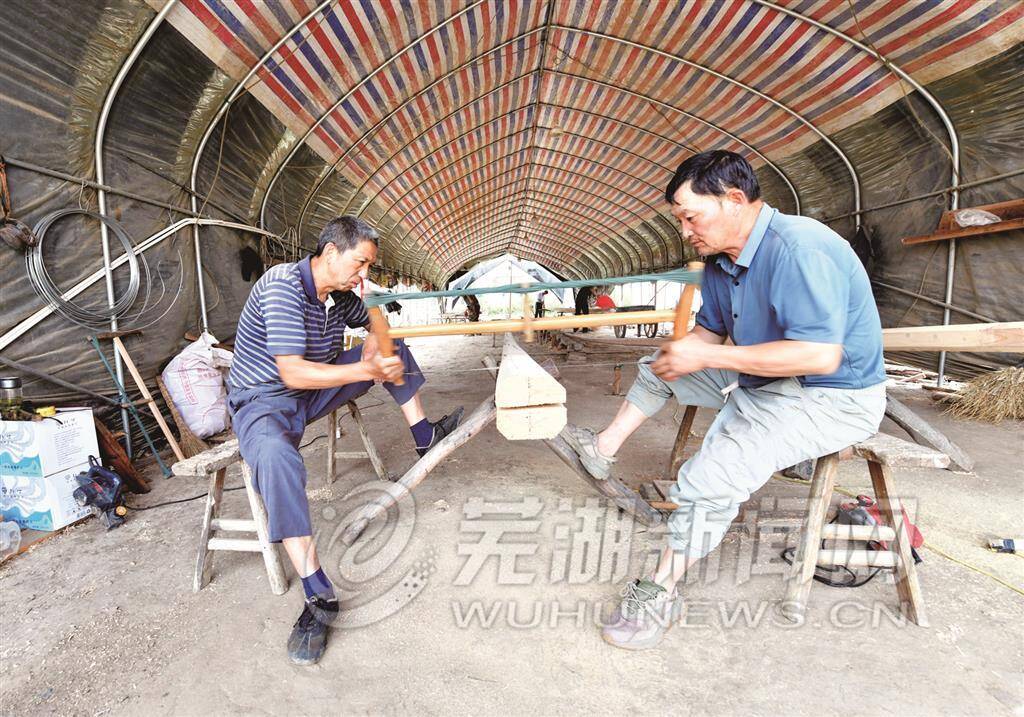

工人在打造龙舟旱龙骨

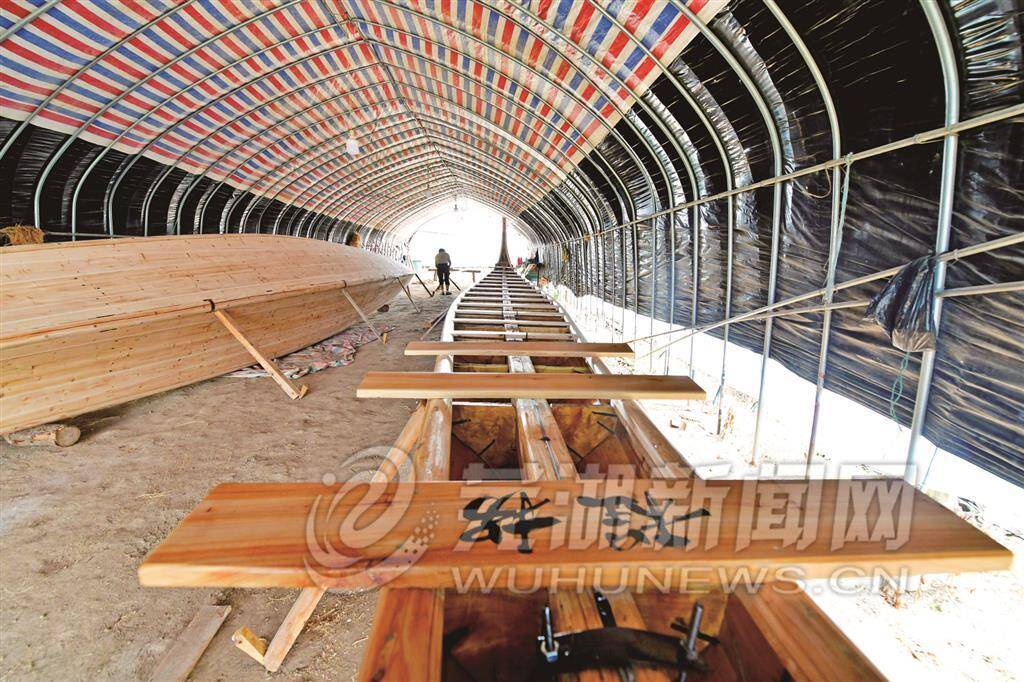

龙舟主梁制作安装中

工人在制作龙舟水龙骨

5月27日,距今年的端午节不过数日,听说近日鸠江区汤沟镇黄马村一处龙舟制造基地忙得不可开交,接连有新龙舟下水,记者赶赴现场走访。

这个龙舟制造基地名为“何氏船舶制造有限公司”,位于裕溪河畔汤沟镇黄马行政村马渡段堤内一个自然村里。远远望去,整个基地由5个工段大棚构成,每个大棚里都有工人正在忙碌,他们有的剖解木材,有的加工水龙骨,有的打磨旱龙骨,有的在安装主梁等。公司负责人何定友的办公室是大棚旁边的一间简易棚屋,里面除了沙发与办公桌椅外,还有一张床。他说:“现在是最忙的时候,没时间回家,晚上甚至夜里也有周边各地乡亲来谈打造龙舟的事。”

在基地里,何定友和记者聊起了他家几代人打造龙舟的故事。何定友的祖父、父亲均是木匠,他自己和哥哥何定发继承了家传手艺。何定友说:“早年间,我祖父就帮乡亲们打造木船,那时候木船是宽头,常用于交通运输,到端午节前后架上龙头就当作龙舟划,父亲也会打造木船。大概20世纪80年代,他根据乡亲们的要求,开始对木船进行改造,将宽头改造成窄头,后来大家生活越来越好,几乎每个自然村都会打造至少一条专用龙舟,平日里用于交通运输的木船不再兼作龙舟。我们打造的龙舟也不断完善,最终定型成如今的两头尖尖、船体流线型的造型。前后一算,我们家制作龙舟已有70多年历史了。我哥哥前些年去世后,他孩子有自己的事业,我对龙舟实在太有感情了,左思右想后,关掉了北京的家具厂,回到家乡接手龙舟基地。”

凭借这份对龙舟的热爱、对家乡的不舍之情,何定友的龙舟基地得到了本地及周边市县镇村乡亲们的认可。何定友办公室墙上则是层层叠叠挂了许多客户送的锦旗,均为夸赞何氏龙舟基地打造的龙舟质量好,帮助他们比赛中赢得了好成绩。“无为、巢湖、含山、和县,还有我们本地各村,甚至江南那边都有人来找我打造龙舟,近几年,每年最多要打造逾百条龙舟,占据了周边县市龙舟市场的大头。每年端午节前我们特别忙,眼看着造好的龙舟一条接着一条下水。”何定友告诉记者。

何定友说,即使业务再忙,质量也必须保证,因此他们这个龙舟基地多年来固定了近20名工匠,均为各环节的熟手。黄马行政村工作人员谢健宇告诉记者,何定友的龙舟基地包括大工在内,5—10月份工期内,每个月共要支出约10来万元的工资,不少村民在这里找到一些临时工作,解燃眉之急。对于这些乡亲,何定友一贯比较大方,村里开展公益工作的时候,他也会积极伸出援手。

听谢健宇这样说,何定友笑了,他说:“如果真想挣钱,我就留在北京不回来了。再有钱买不来亲情,买不来家乡情,每到端午节前后,看着村里青年人从天南海北赶回来,就为了划上一两天龙舟,大家在一起吃几餐团圆饭,我特别开心。”

记者了解到,江北裕溪河等流域均有划龙舟习俗,但每个地方时间上有一些差异,在黄马村一带,龙舟爱好者、俱乐部等每年“五一”、中秋节、国庆节等均会组织活动。此外,农历五月十六、五月二十、五月二十五、六月六、六月十三等传统习俗时间大家也都非常重视,尤其是五月二十至五月二十五被当地称为龙舟节,经常有人从东北甚至海南乘飞机赶回来。

何定友说:“这是我们当地从古到今流传下来的传统,有强大的凝聚力。每条龙舟的打造费用都是每个村乡亲们集资,因为大家知道这不仅仅是一条船的事情,许多村在外面经营比较成功的人会主动担负至少一半的龙舟费用,这是他们回馈家乡的方式。”

对于即将到来的今年端午节龙舟季,何定友依然非常期待,他说:“虽然我现在划不动了,但是我还是会到岸边为年轻人摇旗呐喊。”

大江晚报记者 吴敏 文 汪武 摄