中山堂:历久弥新

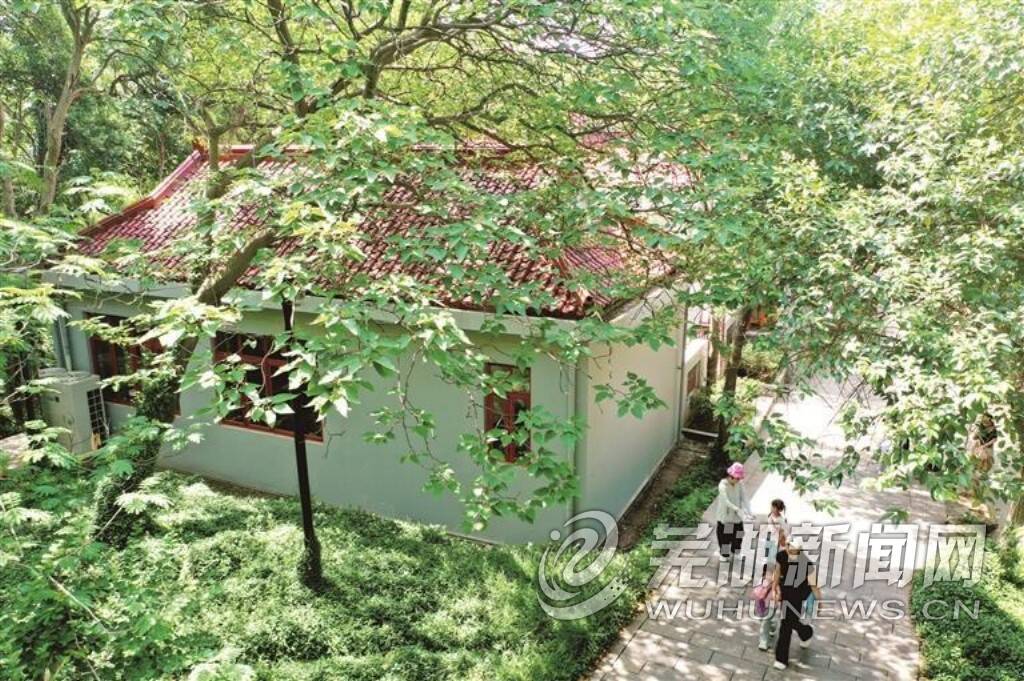

中山堂屋顶建造得非常灵动

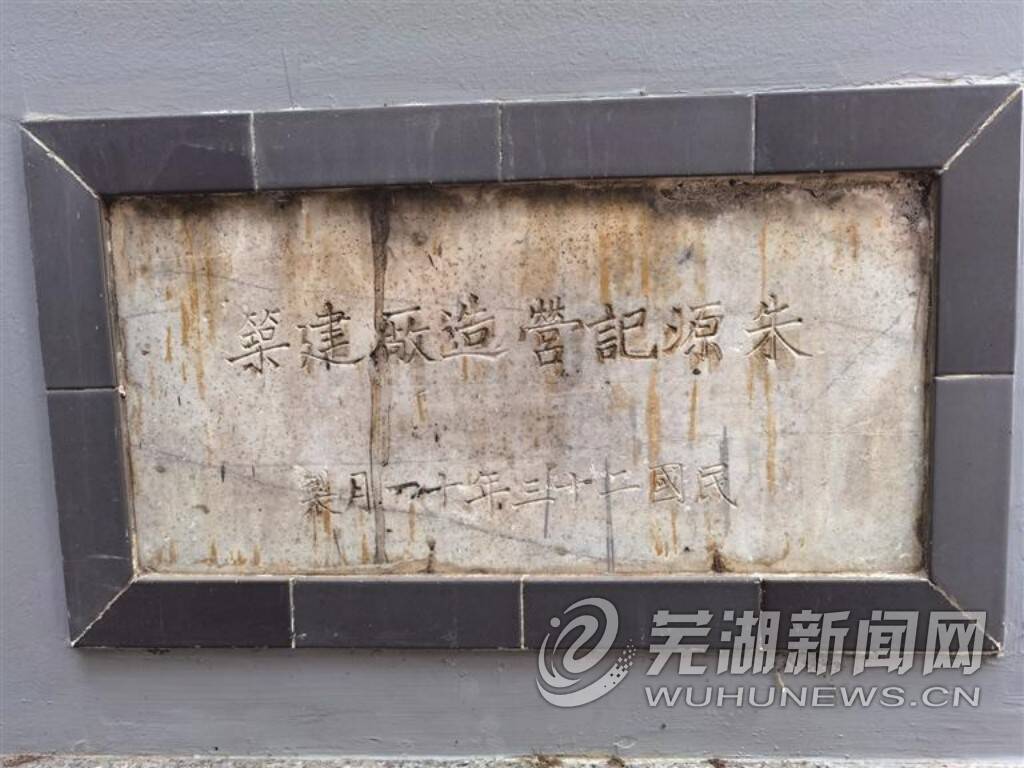

中山堂营造碑

中山堂门口的小广场

中山堂东侧

中山堂北侧

赭山上的中山堂,在芜湖可谓家喻户晓,这幢有着整整90年历史的老建筑,已经成为赭山上的一道亮丽风景。日前,随着中山堂完成改造,正式面对公众免费开放 ,这幢老建筑终于焕新归来。

中山堂位于大赭山南麓一块大致南北走向的狭长台地上,它与广济寺、江山入画牌坊、刘希平墓、翠明园等名胜均近在咫尺。中山堂所处环境,地势高爽,视野开阔。该建筑北侧外墙下留下的一块当时施工碑记:“朱源记营造厂建筑 民国二十三年十一月制。”据此可知,中山堂始建于1934年11月,1935年3月17日建成并对外开放。

幸赖一张20世纪30年代的赭山航拍照片,我们得以清晰地了解到中山堂在建成之初的模样。当时,该建筑坐北朝南,主体为一栋两坡屋顶建筑,南、北两端各加一歇山顶建筑形体,近似“工”字形。我市著名建筑学专家葛立三保留了一张制作于20世纪70年代的芜湖市地形图,从该地形图可知,此时的中山堂的平面近似矩形。

据葛立三回忆,20世纪80年代曾对中山堂进行过一次现场调查,发现建筑中部有一较大空间,最初应是阅览空间,后为陈列空间。四角各有一个小房间,应为贮藏与管理空间。西侧有一凹廊,设有另一入口,东侧并未设有凹入式走廊。西侧现虽封闭,判断原应是开敞式走廊。南侧设有主入口,不远处正对一照壁(今不存),之间有一广场平台。原建筑为单层砖木结构,木门窗、木屋架、机制红平瓦屋面。此时外墙装饰虽是水泥拉毛外刷土黄色,原来应是清水红砖墙。原有建筑东西长约14米,南北长约25米,建筑面积约310平方米,檐口高度约5米,屋脊最高处约8.45米。葛立三说:“中山堂是一幢优秀的近代建筑,尤其是在东西两面短外廊的处理和简化歇山屋顶的穿插组合,既有传统建筑的内涵,又有近代建筑的新意。是芜湖一处具有较强的时代特征的中西合璧建筑范例。”

中山堂建成以后的90年时间里,屡次遭受破坏,特别是在二十世纪三四十年代,整个建筑损坏严重。新中国成立初期,在恢复其中山堂的功能以后,曾对其进行过一次维修。此后,又在2000年和2025年,分别对中山堂进行了两次较大规模的修缮。

2000年,为了保护和利用此建筑,在芜湖市政协呼吁下,市政府将中山堂改造工程列为该年拟办的40件实事之一。维修设计由芜湖市规划设计研究院承担,建设单位是芜湖市建委和市园林管理处。作为此次主持维修设计的建筑师,葛立三对当时的维修情况记忆犹新。他告诉记者,当时的指导思想是对该建筑保持“三不变”原则,也即主体结构、内部空间、屋顶形式尽可能不做大的改变。因此,在施工中,中山堂原墙体均被保留,就连建筑内的木屋架也尽量维修加固,从而让中山堂的原貌大体得到保存。考虑新的功能需要,增加了南侧主入口外突式门廊和东侧外走廊,以及北侧的办公室与贵宾室用房。由于现状外墙饰面完好,并没有恢复为原有的清水红砖墙。同时建筑修缮与外环境整治相结合,规划了南入口广场和东侧的观景平台,保护了原有树木,确保了四周的景观视廊,改建了东南侧的登山步道,收到了较好的效果。

今年初,有关方面再次对中山堂进行了维修改造。据芜湖市文化旅游投资有限公司工作人员介绍,此次改造,在空间设计上,汲取了上海宋庆龄文物馆和孙中山故居的独特元素,对中山堂外部细节进行了精心调整,包括立柱、装饰和门窗等,旨在展现其深厚的历史韵味和文化底蕴。在内部接待茶水区,我们结合了当时的家具和软装陈设,还原出那个时代的生活场景。展厅部分采用较多民国建筑风格轮廓和芜湖近代工业元素,打造一场沉浸式的历史体验空间,让参观者更深入地了解和感受这段珍贵的历史。经过此次修缮,中山堂总用地面积约540平方米,建筑面积约400平方米。

今年是孙中山先生逝世100周年,随着中山堂的对外开放,这座有着90年历史的老建筑,重新焕发了青春,成为一处新的网红打卡点,广大市民可以在这里更深入地了解和感受芜湖那段珍贵的历史。老建筑是城市文脉的重要组成部分,包括中山堂在内的众多芜湖老建筑的“复活”,正在孕育出发展新动能。

芜湖日报记者 郭青 文 卫晗慧 摄