倪虓嵩:“敌人的刺刀从我脸边擦过”

倪虓嵩向记者介绍自己的书画作品

1946年,倪虓嵩(中)与战友在山东合影

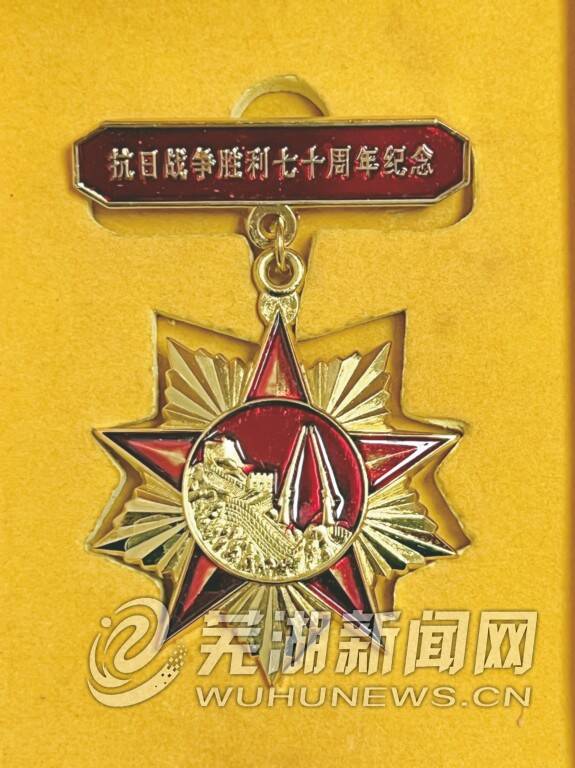

倪虓嵩获得的“抗日战争胜利七十周年纪念”纪念章

倪虓嵩获得的“纪念新四军建军七十周年”纪念章

眼前的老人精神矍铄。

夏阳透过窗棂洒在老人面前桌上的各种纪念章与相片上。初见记者时,老人还略显拘谨,而当聊到80多年前的那段烽火岁月,他的眼中瞬间焕发别样的神采。眼前泛黄的相片似乎也被阳光镀上了色彩。

芦苇荡里的机智少年

老人名叫倪虓嵩,1926年8月出生于无为一户贫寒农家。属虎的他,自小生性倔强。家中生活艰难,但好在父亲颇懂知识的重要性,咬牙坚持让他念了一段时间的私塾。后来,日寇来犯,身边热血男儿纷纷站出来保卫家园。13岁那年,倪虓嵩受到已是中共地下党的小叔影响开始为新四军跑腿送信。

日军在皖江的侵略罪行罄竹难书。老人回忆,有一次鬼子扫荡东乡一个村庄,不但将整个村子付之一炬,还残忍枪杀几十名无辜百姓。“平常,妇女们更是不敢露面。”倪虓嵩说。而当时装备简陋的游击队只能用长矛、大刀和少量枪支、手榴弹与敌人周旋,更多时候要靠斗智斗勇。倪虓嵩告诉记者,有一次自己在送信途中遭遇敌人,情急之下,发现路边有一堆牛粪,来不及细想,便将信件揉成一团塞了进去,才惊险躲过了搜查。“还有一次,我们执行任务时遇到了20多个日本兵。”老人双手微微颤抖,仿佛又回到了那个生死攸关的时刻,“情急之下,我建议大家分成两人一组,分散敌人力量,尽量把敌人引向芦苇荡,那里面的水路我们最熟悉。果然,追来的日军远远看着却不敢靠近,只得向芦苇荡里放了几枪扬长而去。”说到这里,老人脸上洋溢着满意的笑容。最危险的一次是寻找失散的战友时,倪虓嵩一个人不幸落入了日军的包围。幸好当时野外路边有成堆的灌木柴火,他急中生智躲了进去。赶过来的日军没找到人,便将柴堆用刺刀挨个刺了个遍。“敌人的刺刀从我脸边擦过。”倪虓嵩说,那一瞬间他仿佛已经感受到刀锋的寒意与血腥。

敌后抗战的仁义乡长

与敌人斗智斗勇的倪虓嵩对百姓始终怀着一颗仁心,常常救民于水火。20世纪40年代的皖江一带硝烟弥漫。倪虓嵩受组织委派担任八角庙乡长,化名黎明。主要任务是宣传抗日、组织扩军、深入敌后破坏日伪设施、开展锄奸行动。“‘黑头鬼子’刘子清,从芜湖到汤沟三官殿,算他最残忍、最凶恶。”当年,日伪军、汉奸因身穿黑色军服而被百姓蔑称为“黑头鬼子”,尽管时隔80余年,老人提到当年这个民族败类仍然咬牙切齿。20世纪90年代中共无为县委党史办公室编印的《无为县革命斗争大事记》佐证了老人的话,“(1941年)7月,刘子清率千余顽军投降日军。刘投敌后,被日军派驻于无为东乡、和县南乡一带。”

日寇的残暴行径令人发指。一次扫荡中,在汉奸的指认下,日军将几个抗日骨干残忍杀害。等倪虓嵩跟着部队赶到村中时,日寇早已不见踪影。躲在地窖逃过一劫的女人当时正带着3个孩子趴在丈夫身上哭泣。女人绝望地哭喊着孩子以后该怎么养活。倪虓嵩眼泪夺眶而出,当即抱起最小孩子,“大嫂,这孩子我养了。”把孩子抱回家后交给父母,并告诉他们孩子的父亲被鬼子杀害了,家中再穷也要把他养活,还叮嘱大哥,要把这孩子当作自己的亲生儿子一样对待。后来,这个孩子在倪家长大、成家。

“那时候我们主要任务是破坏鬼子的公路、电话线,烧毁他们的兵器库、仓库,并和地方游击队一起开展锄奸行动,清除隐藏在群众中的汉奸特务,保障抗日根据地的安全。”锄奸行动不仅需要机智与勇敢,更需要细心。一次,锄奸队正准备处决一对“盐贩汉奸”兄弟,倪虓嵩通过观察他们手上和肩背的老茧,判断他们很可能是被冤枉的。最终在组织的核实下,救下了兄弟俩。后来,上级还对倪虓嵩遇事冷静细致进行了表扬。再后来,因为有念过私塾的经历,倪虓嵩被组织上安排学医,成为部队的卫生员。

正是凭借这份勇敢、机智与细心,倪虓嵩在抗击日寇侵略中一次又一次化险为夷。抗战胜利后,倪虓嵩随部队北上,继续投身解放战争,先后参加了睢杞战役、淮海战役等多场重大战役,还曾一个人俘虏10余名国民党兵,带回11匹战马。由于在战斗中表现勇猛,救人奋不顾身,倪虓嵩多次负伤。最严重的一次,一发炮弹在身边爆炸,掀起的泥土把他瞬间掩埋。“昏迷了三天三夜,发现自己已经被安全转移到了黄河以北。”这次负伤也让老人的脊椎受到极大创伤,曾经一度没法直立。

20世纪80年代从长江轮船公司离休后,倪虓嵩重拾儿时兴趣迷上了书画,创作了大量作品,多次参加过省、市书画展。如今,虽然已年近百岁,他依旧保持着早些年的这一爱好,每天还会到楼下散步、健身。“父亲在战争年代的故事数不胜数。这些不平凡的经历,是我们的宝贵精神财富。我为有这样一位值得尊重、有血有肉、有情有义的老父亲而感到无比自豪。”采访最后,小儿子倪智勇动情地说。

倪虓嵩的抗日故事,是无数抗战老兵的缩影。在民族危亡之际,正是他们挺身而出,用青春与热血谱写了一曲曲壮丽恢宏的抗战之歌。

芜湖日报记者 戴卿 文/摄