西河古镇:红色记忆照亮乡村发展路

新四军第三支队在西河纪念馆

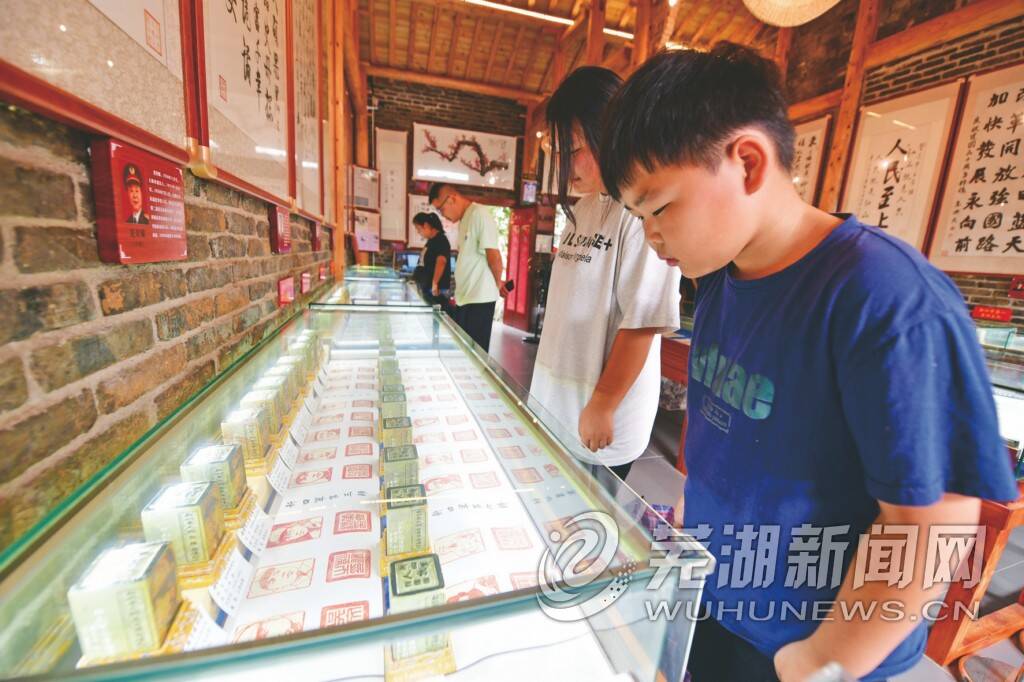

学生在参观新四军人物肖像印馆

2025年,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,位于湾沚区的西河古镇再次受到关注。这座依青弋江而建的小镇,曾是新四军开展抗日斗争的重要据点,如今依托红色资源,走出了一条文化传承与乡村振兴融合发展的新路。

从抗战记忆到红色课堂

1938年,新四军第三支队进驻西河古镇,利用当地水网密布的地理优势,对日寇开展游击作战,守护芜湖通往江北的交通线。从“保卫红杨树”到“智取芳山”,再到“马家园战斗”,一场场惊心动魄的战役,在这片土地上展开。

为了让这段历史不被遗忘,2023年,一座崭新的“新四军第三支队在西河纪念馆”建成。馆内集实物展陈、影像还原、沉浸式场景于一体,再现了那段波澜壮阔的岁月。“带孩子来一趟,比课本更直观。”一位前来参观的家长说,“得让他们知道今天的生活来之不易!”

紧邻纪念馆的新四军人物肖像印馆,则以一种创新的艺术形式,为古镇增添了独特的文化魅力。

馆内展出了222方人物肖像印、116枚符号印和22幅战斗场景印。每一方印章上的人物,都源自真实历史中的新四军战士,他们或怒目圆睁,或凝神远望,刀法遒劲,神情跃然石上。

这些作品出自非遗传承人之手,以传统篆刻技艺,讲述红色故事,让英雄形象变得更加鲜活。这里也是目前全国唯一一个“非遗上的新四军”研习基地。

为了让红色教育不再“照本宣科”,西河古镇还推出“行走的红色课堂”。学生们带上装备,沿着青石板路重走新四军行军路线;在印馆亲手拓印一枚英雄肖像,感受刀笔之间的力量;在老宅饭堂品尝一碗“忆苦思甜”饭,体味当年战士们的艰苦朴素。

“我们希望年轻人不只是‘知道’历史,而是能‘走进去’,与英雄对话。只有这样,红色基因才能真正传承下去。”西河古镇管委会主任王雪纯介绍,这种“可看、可听、可触、可感”的教育模式,迅速吸引了周边地区的研学团队。每逢“七一”、国庆等重要节点,预约常常爆满。

红色资源激活乡村发展

红色记忆,不只是回望,更是前行的力量。近年来,当地政府先后投入数亿元,对古镇进行保护与提升,在保留江南风貌同时,全面增强旅游接待能力。

随着环境的改善,铁画、砖雕、徽墨等非遗工坊陆续入驻。一条串联纪念馆、非遗工坊、田园民宿的“慢生活”旅游线路逐渐成型,游客不再“匆匆一瞥”,而是愿意住下来,品一杯茶,听一段故事,过几天“慢日子”。

41岁的苏州人陈香,8年前因项目考察初到西河,便被这里的宁静与厚重打动,毅然决定留下开了家咖啡馆,成为了古镇的“新居民”。“今年五一期间,一天要做300多杯,忙得脚不沾地。”她笑着说。

“我们先引进外面的好项目,再带着本地人一起干。”王雪纯介绍说,从文化项目到特色餐饮,新业态不断落地,激活了古镇的年轻基因,小镇经济越来越活跃。“开民宿、经营餐饮、做手工艺品,大家都有事做,有钱赚。”

旅游业火了,工作机会多了,不少在外打工的年轻人开始陆续返乡。如今,古镇有300多人从事旅游相关工作——开餐馆、做民宿、卖特产……2024年西河古镇接待游客66.8万人次,旅游综合收入达到1.3亿元。

芜湖日报记者 陆婷婷 文 汪武 摄